Dass es die Möglichkeit der Scheidung einer Ehe weit zurück in die Vergangenheit schon gab, ist für viele Österreicher*innen zweifellos neu. Völlig unrichtig ist die Ansicht auch nicht: Für die große katholische Mehrheit der Bevölkerung bestand die Option einer Scheidung „im modernen Sinn“ lange nicht. Bis zur Einführung der Zivilehe 1938 konnten in Österreich Ehen nur gemäß den Vorschriften der anerkannten Glaubensgemeinschaften geschlossen und beendet werden: Bis 1783 überließ die Habsburger Monarchie das Eherecht und Eheverfahren überhaupt religiösen Instanzen. Nach 1783 regelte der Staat das Eherecht selbst und Eheverfahren wurden vor weltlichen Gerichten verhandelt. Der Gesetzgeber übernahm dabei allerdings die religiösen Normen weitgehend ins staatliche Recht, sodass sich das Ehescheidungsrecht der Österreicher*innen bis 1938 im Wesentlichen an den Normen ihrer Glaubensgemeinschaft orientierte.

Die katholische Kirche vertritt schon seit dem Mittelalter die Ansicht, dass Ehepaare durch ein sakramentales Eheband verbunden sind, welches nur durch den Tod eines Eheteils gelöst werden kann. Das Institut der „Scheidung von Tisch und Bett“ bot und bietet bis heute zerstrittenen Ehepartner*innen dennoch eine Möglichkeit zur Auflösung ihrer Wohn-, Wirtschafts- und Geschlechtsgemeinschaft, ohne das Sakrament in Frage zu stellen, da mit einer Scheidung von Tisch und Bett keine Wiederverheiratungsoption verbunden ist. Katholik*innen, die sich im 18. und 19. Jahrhundert scheiden ließen, wurden daher „nur“ von Tisch und Bett geschieden – ihre Ehe blieb grundsätzlich aufrecht; eine neue Ehe konnten sie erst nach dem Tod des anderen Eheteils eingehen.

Andere Ehenormen wie jene der reformierten Konfessionen oder auch der jüdischen Religion kannten dagegen kein sakramentales Eheband und ermöglichten auch Scheidungen im heutigen Sinn, d.h. mit der Option zur Wiederverheiratung. Trotz dieses nicht unwesentlichen Unterschieds muss betont werden, dass geschiedene Ehegatt*innen unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit in der Praxis vor ähnlichen Problemen standen: Das eheliche Vermögen war aufzuteilen, die Obsorge über gemeinsame Kinder zu regeln, Unterhaltszahlungen mussten vereinbart und eingefordert werden, und es galt, ein neues, vom ehemaligen Ehepartner/der ehemaligen Ehepartnerin unabhängiges Leben aufzubauen.

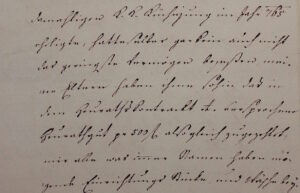

Bis 1783 wurden katholische Scheidungsverfahren strittig geführt: Der Kläger oder – in der Praxis häufiger – die Klägerin musste ihrer Gegnerin oder ihrem Gegner vor dem Kirchengericht einen Scheidungsgrund nachweisen. Dabei handelte es sich um schwere Ehevergehen wie bspw. Ehebruch oder lebensbedrohliche physische Gewalt. Mit dem Josephinischen Ehepatent von 1783 kam es zu einer wesentlichen Änderung: Ehepaare konnten sich nur mehr einvernehmlich scheiden lassen.

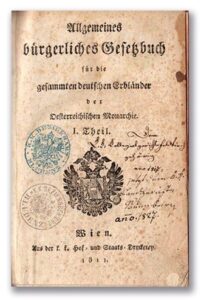

Diese Regelung ging klar zulasten des scheidungswilligeren Eheteils, bspw. einer von häuslicher Gewalt betroffenen Ehefrau, die ab 1783 die Zustimmung ihres Ehegatten zu einer Scheidung erwirken musste. Wenig überraschend fielen die Scheidungszahlen in diesen Jahren deutlich; manche Frauen und Männer stimmten für sie grob benachteiligenden Scheidungsvergleichen zu, um eine einvernehmliche Scheidung zu erreichen. Erst mit dem ABGB von 1811 ermöglichte der Gesetzgeber wieder strittige Scheidungen bei Nachweis eines Ehescheidungsgrundes. Ehegatt*innen konnten sich ab diesem Zeitpunkt entweder einverständlich auf eine Scheidung einigen, oder aber bei Vorliegen eines Scheidungsgrunds eine gerichtliche Scheidungsklage einreichen. Diese Rechtsreformen sind bei der Analyse des Lebens unserer Ehepaare stets zu berücksichtigen.

In den letzten Jahren hat sich die Forschung intensiv mit dem österreichischen Ehescheidungsrecht, den Praktiken der Ehegerichtsbarkeit, den Gründen hinter Scheidungsbegehren und dem Leben von Frauen und Männern beschäftigt, die in der Vergangenheit Eheverfahren führten. Ein wichtiger Bestandteil dessen waren in den letzten 15 Jahren drei von Andrea Griesebner geleitete und vom FWF und der Österreichischen Nationalbank finanzierte Forschungsprojekte, die für das heutige Niederösterreich und Wien wesentliche Quellen- und Grundlagenarbeit leisteten, auf der auch „Nach der Scheidung“ aufbaut. Herzstück dieser Projekte ist die Datenbank „Ehen vor Gericht“, in der die Eheverfahren von beinahe 2.200 Paaren aus dem heutigen Niederösterreich und Wien zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert verzeichnet sind. Für weiterführende Informationen zu diesen Projekten, zu Eheverfahren und Scheidungsfolgen, zu Quellenarbeit und Datenerhebung, und für Zugriff zur Datenbank „Ehen vor Gericht“ sei allen Leser*innen das Webportal „Ehen vor Gericht 3.0“ wärmstens ans Herz gelegt.

Magdalena Irnstötter, Februar 2025